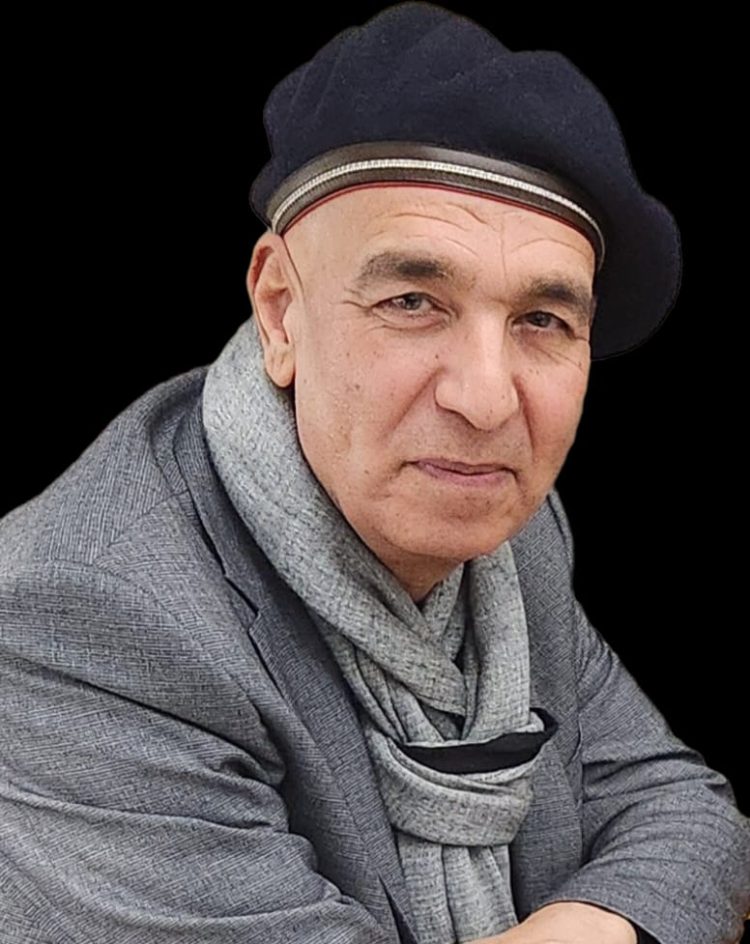

كتب رياض الفرطوسي

ليست كل الأبواب التي نطرقها في السياسة تؤدي إلى السلطة، ولا كل الوجوه التي تبتسم خلف المكاتب تُشبه ما يتمنّاه الناس من حاكمٍ عادل أو مسؤولٍ يُصغي بصدق. لكن ثمّة لحظات، في العمر العام لا الخاص، تكشف أن الإنسان قد يظل ممكناً حتى حين يُحاط بالمستحيل.

حين قصدت مكتب دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم أذهب إلى “موعد عمل”، بل إلى اختبار نادر للمعنى في بلدٍ أرهقته الشعارات وتكسّرت مرآته بين خطابات المنصات ونداءات الشارع. كان في داخلي سؤالٌ معلّق: هل ما زالت السلطة قادرة على أن تكون بشرية؟ لا كصفةٍ قانونية، بل كقيمةٍ تستبطن العدل، وتتحسس وجع الناس بلا قفازات بروتوكول؟

الاتصال الذي سبق اللقاء كان بسيطاً في شكله، لكنه كثيف المعنى. حين يتصل بك مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الاستاذ ( ربيع نادر )، لا ليبلّغك، بل ليصغي لما يمكن أن تقوله، فأنت أمام حالة مختلفة، حالة تحاول أن تخلخل المسافة المعتادة بين الحاكم والكاتب، بين الدولة والمواطن، بين الرأي والترويج.

دخلتُ على الرجل، ولم أشعر أنني أُفتَّش كما تُفتَّش الأفكار في زمن الرقابة. لم أُعطَ ورقة أسئلة، ولم يُسلّمني أحدٌ قائمة خطوط حمراء. وجدت رئيساً في قمة مسؤوليته، نعم، لكنه جالس على مقعده لا كمن يُمسك بالسلطة، بل كمن يُمسك بها لتخفّ عنه، لا لتثقُل على غيره.

لم تكن الجدران ثقيلة، ولا الكلمات مزيّنة بورق الذهب. كان هناك حديث نادر، يشبه ما يُقال في الأماكن الصادقة: عن العراق لا عن الحكومة، عن الحلم لا عن الإنجاز، عن الناس لا عن النفوذ. تحدّث الرئيس لا كخطيب، بل كعراقيٍّ يحاول أن يعيد ترتيب البيت بعد زلزال.

في ملامحه، لم أقرأ حذر الساسة، بل وجدت ذلك القلق الجميل الذي لا يقتله المنصب، بل يُبقيه حيّاً ليذكّره بأنه مسؤول لا سيد، وبأن الولاية تكليف لا امتياز. تحدّث عن صندوق التنمية كما يتحدث أبٌ عن دفتر ابنته المدرسي. عن التعليم كما يتحدث المدرّس الذي لم ينسَ عيون التلاميذ في الصفوف النائية. وعن الإعلام، لا بوصفه مرآة تمجيد، بل كحاجةٍ مجتمعية تحرس الوعي وتحاسب لا تُمجّد.

لم يكن الحوار استعراضاً، ولم يكن اللقاء صورةً للبث. لم يُطلب مني أن أكتب، ولم يُلمّح أحد إلى ما ينبغي أن يُقال. ومع ذلك، خرجت بكلمات كثيرة، لأن اللحظة كانت أكبر من صمتها، والصدق حين يُقال على لسان من بيده القرار، لا يحتاج إلى مكبّر صوت.

سألته، على نحو يشبه الهمس: “كيف تقود البلاد في هذا الليل العراقي الطويل؟”

أجابني بهدوء: “بالأمل، لا بالتمنّي. بالناس، لا بالحاشية. وبحقيقة أن العراق لن يُدار بالسحر، بل بالتخطيط، وبالعدالة، وبالعودة إلى جوهر الدولة، لا قشورها”.

ذلك الجواب، وإن بدا بسيطاً، حمل في طيّاته روحاً عميقة للقيادة. لا يُزايد، لا يجمّل، بل يذهب مباشرة إلى حيث الجرح. قال: “ما نحتاجه اليوم ليس وعوداً جديدة، بل استرجاع ثقة قديمة. العراق لا يعوزه النفط، بل المنهج. لا تنقصه الثروات، بل غياب من يصغي لألمه دون أن يساوم عليه”.

ولم تكن نبرة الرئيس رومانسية، بل واقعيةٌ شديدة الإدراك لحجم الخراب وحجم التحدي. تحدّث عن الاقتصاد كمهندس يعرف الخرائط، وعن الأمن كمن لا يركن إلى البنادق بل إلى الثقة. عن الإدارة كمن يخوض في الطين لا من فوقه. كان يقرأ الواقع كصفحةٍ لا تزال تُكتب، لا كتابٍ أغلقته الدولة ونسيت ناسه.

لم أخرج من لقائه وأنا أحمل وثيقة أو توجيهاً، بل خرجت بشعور نادر في العراق: أن هذا الرجل، وإن لم يكن معصوماً عن الخطأ، يحمل في داخله نيةً صادقة في إصلاح الممكن. لا يطلب تصفيقاً، بل رجاءً أن تمشي الدولة على قدمين من نزاهة وكفاءة، لا على عكاز طائفي أو حساباتٍ مريرة.

لم يكن حديث الرئيس عن نفسه، بل عن العراق. وهذه، في عرف الساسة، فضيلة مفقودة.

في السياسة، كثيرون يحكمون. لكن القليل فقط من يُصغون. كثيرون يخططون للغد، لكن قلّة من يعبرون اليوم بلا زيف. والقيادة ليست أن تتكلم من على المنصّة، بل أن تنزل السلالم إلى حيث يقف المواطن، وأن تردّ على سؤاله دون أن تكتب له جواباً محفوظاً.

“روح القيادة” لا تُصنع في المؤتمرات، بل في الممرات الضيّقة التي تفصل الحاكم عن وجع الناس. وفي تلك اللحظة التي يُدرك فيها المسؤول أن البلد لا يُدار من فوق، بل يُبنى من الأرض، من الشارع، من التعليم والصحة والنزاهة والتخطيط. من رجلٍ يعرف أن اسم العراق أكبر من أي لقب، وأغلى من أي مقعد.

لقائي بالرئيس السوداني لم يكن لقاءً سياسياً، بل لقاء إنسانياً في جوهره. لا يخصّني ككاتب، بل يخصّنا جميعاً كعراقيين ما زلنا نؤمن أن النوايا النبيلة حين تُرفق بالعمل الجاد، يمكن أن تصنع الفرق. ويمكن للقيادة، حين تتجرد من زيف المظاهر، أن تستعيد شيئاً من هيبتها المفقودة، وشيئاً من الوطن المنهك فينا.

وإذا كانت السياسة في العراق قد فقدت مصداقيتها عند كثيرين، فإن أمثال هذه اللقاءات – بصدقها لا بإبهارها – يمكن أن تكون البداية، لا النهاية.

Discussion about this post